マウスピース矯正は、透明で目立たない装置で歯並びを整えることができる人気の治療法です。しかし、期待通りの治療効果が得られず「失敗した」と感じる患者さんも少なくありません。

具体的にはどういった失敗例があるのか、こういった失敗を避ける方法はないものか?

この記事では、マウスピース矯正で起きうる失敗例とその原因、そして後悔しないために知っておくべき対策を医学的根拠や専門機関の見解を交えて詳しく解説していきます。

25.07.04

マウスピース矯正は、透明で目立たない装置で歯並びを整えることができる人気の治療法です。しかし、期待通りの治療効果が得られず「失敗した」と感じる患者さんも少なくありません。

具体的にはどういった失敗例があるのか、こういった失敗を避ける方法はないものか?

この記事では、マウスピース矯正で起きうる失敗例とその原因、そして後悔しないために知っておくべき対策を医学的根拠や専門機関の見解を交えて詳しく解説していきます。

マウスピース矯正における主な失敗例は次のとおりです。

思い描いていた「理想の歯並び」と「矯正後の歯並び」のイメージが異なり、患者が満足できないケースは少なくありません。これは治療計画の段階でシミュレーションした歯並びが、必ずしもその通りになるわけではないために起こります。

500人を対象としたある研究によると、マウスピース矯正治療を受けた患者のうち1/6人にあたる17.2%が最終的にワイヤー矯正へ移行して治療を完了しています。また追加のマウスピースを使用せずに治療を終えた症例は6%に過ぎず、全症例平均で2〜3回の追加マウスピースが必要になることが分かっています。

この研究報告から分かることは、マウスピース矯正のみでは理想の歯並びにならない場合もあるということ。仮に患者が見た目を求めてマウスピース矯正を選択したとしても、理想とする歯並びにはワイヤー矯正が求められることは十分にあり得ることです。

歯並びは整ったように見えても、食事の際にうまく噛めなくなったり、特定の歯だけが強く当たるようになったりするなど、噛み合わせが悪化してしまう失敗例も報告されています。

特に奥歯が噛み合わなくなる「臼歯部開咬」は、マウスピース矯正の副作用として知られています。これは、マウスピース装置自体の厚みによって奥歯が圧下されることが一因とされています。

他にも一般的な開咬(奥歯を噛んでいるのに前歯が噛み合わない状態)や、その逆の過蓋咬合(前歯の噛み合わせが深すぎる状態)といった新たな問題を引き起こす可能性もゼロではありません。これらは主に治療計画の不備やマウスピースを適切に使用しない場合に発生します。

マウスピース矯正は1日の大半を装置を装着して過ごすため、口の中の衛生管理を怠ると虫歯や歯周病のリスクが高まります。

本来マウスピース矯正の装置は取り外し可能で、固定式のワイヤー矯正と比べると歯磨きがしやすいという利点があります。実際に複数の研究をまとめたシステマティックレビューでも、マウスピース矯正は固定式装置に比べてプラークの蓄積が少なく、歯肉の炎症も起こりにくい傾向があると報告されています。

しかし、これはあくまで適切なケアが行われていることが前提です。食後に歯磨きをせずに装置を付けると食べかすや糖分が歯の表面に長時間密着し、むしろ細菌が繁殖しやすい環境を作り出します。その結果、虫歯や歯周病を発症させたり、元々あった症状の悪化に繋がります。

歯ぐきが下がることで黒い三角形の隙間ができてしまう「ブラックトライアングル」も、マウスピース矯正後に起こりうる症例の一つです。これは歯肉退縮の一種で、特に成人矯正でよく見られます。

隙間ができる原理としては、もともと重なり合っていた歯が矯正によって整列すると、隠れていた歯と歯の間のスペースが露わになり、そこに歯ぐきが再生しきれずに隙間として残ってしまうために起きます。

また治療計画の一環として、歯の側面をわずかに削るIPR(歯間削合)という処置を行うことがあります。ある研究報告によれば、このIPRの量やマウスピースに装着するアタッチメントの数がブラックトライアングルの発生率、重症度に関連する可能性があると指摘されています。

参考:PubMed

歯根吸収とは、歯を支える歯根の先端が矯正治療などによって加えられた力に反応して溶け、短くなってしまう現象です。これはマウスピース矯正に限らず、ワイヤー矯正でも起こりうる症例です。

ある研究では、マウスピース矯正を受けた患者の歯根吸収の発生率と重症度を調査し、固定式の装置と比較して軽度である傾向が見られたものの、特に上顎の前歯部で歯根吸収が顕著に発生したとの報告がされています。

マウスピース矯正にせよワイヤー矯正にせよ、歯列矯正治療を受ける以上、歯根吸収のリスクは完全には避けられないことを予め理解しておく必要があります。

参考:ResearchGate,Journal of Pierre Fauchard Academy

治療が計画通りに進まず期間が大幅に延びてしまったり、最終的にマウスピース矯正だけでは治療を完了できず、ワイヤー矯正への切り替えを余儀なくされるケースもあります。

マウスピース矯正は、患者自身が定められた装着時間を遵守し、装置を付け続けることで治療が進みますが、この装着時間が不足すると計画通りに歯が動きません。結果的に治療計画とのズレが生じ、次のステップのマウスピースが適合しなくなったり、治療期間が延長したりします。

また冒頭でも触れた研究によると、マウスピース矯正の平均治療期間は22.8ヶ月であり、研究当初の見積もりよりも平均で5.1ヶ月長いという結果でした。さらに約17%の患者が途中でワイヤー矯正に切り替えており、その場合は平均で約7ヶ月のワイヤー矯正期間が追加で必要となっています。

目立たないというメリットに惹かれてマウスのピース矯正を選んだにもかかわらず、結局ワイヤー矯正が必要になれば本末転倒です。ゆえにマウスピース矯正には患者の自己管理意識も必要になります。

参考:PubMed

せっかく長い時間と費用をかけて歯並びを整えても、治療後に元の歯並びに戻ってしまう「後戻り」は矯正治療における典型例です。

歯は矯正治療後も元の位置に戻ろうとする性質を持っています。この後戻りを防ぐためにリテーナー(保定装置)と呼ばれる装置を一定期間、あるいは生涯にわたって装着する必要があります。

当然、リテーナーの装着を自己判断でやめたり、付け忘れが多発すると数年後には治療前の状態に近づいてしまう可能性もゼロではありません。

参考:まきの歯列矯正クリニック

マウスピース矯正が失敗する主な原因は次のとおりです。

マウスピース矯正が失敗と感じる根底には、治療を始める前段階で医師と患者の間に認識のズレが生じていることが多くあります。

英国の歯科医療における公的規制機関「GDC」では、マウスピース矯正に関する患者からの苦情や懸念を分析しており、その多くがコミュニケーション不足に起因していると指摘しています。

例えば、患者側は「完璧な歯並び」を期待しているのに対し、医師側は医学的に「正常な咬合」を目指している場合、そのゴール設定の違いが最終的な不満に繋がります。また治療期間や費用、リテーナーの必要性、患者自身が守るべきルールについて十分な説明がされず、患者が「こんなはずではなかった」と感じるケースも少なくないようです。

こうした認識のズレは不信感を生み、たとえ医学的には問題のない治療結果であっても、患者にとっては「失敗」と受け止められてしまう原因となります。

マウスピース矯正は全ての症例に適しているわけではないため、無理な治療計画を立てれば失敗の直接的な原因となります。

歯を動かすためには顎の骨の大きさや歯根の状態など、様々な要素を精密に検査し、実現可能な範囲で治療計画を立てる必要があります。

近年、マウスピース矯正治療の標準化を目指す国際的なコンセンサスが発表され、その中で症例の難易度を評価するツールが提案されるなど、適切な診断と治療計画の重要性が強調されています。この動きは裏を返せば、これまで術者の経験則に頼る部分が大きく、診断や治療計画にばらつきがあったことを意味しています。

骨格的な問題があるといった難症例である場合、医師側は患者への説明義務がありますし、患者側もマウスピース矯正で自分が理想としている歯並びになるのかをしっかり確認することが重要です。

マウスピース矯正はどの歯科医師でも同じ結果を出せるわけではなく、術者の知識・経験・技術力をはじめ、治療に使用する医療設備によっても大きく左右されます。

特にインターネットなどを通じて患者に直接販売されるDTC型のマウスピース矯正は、専門家による十分な診察や監督が欠如しているとして問題視されています。米国矯正歯科学会は、DTC型マウスピース矯正による有害事象の報告を強く呼びかけており、同学会の調査では会員の77%がDTC治療後に再治療が必要になった患者を診た経験があると回答しています。

マウスピース矯正は単に装置を装着するだけの治療ではありません。患者ごとに歯の動きをコンピューターで予測し、患者専用のマウスピースを制作・装着した上で、医師による定期的なチェックが必要不可欠です。

参考:Becker's Dental Review,General Dental Council

マウスピース矯正の成功は、患者自身がマウスピースの装着時間を厳守できるかどうかにかかっています。

一般的に食事と歯磨きの間を除き、1日20〜22時間以上の装着が推奨されています。しかし、ある研究ではマウスピース矯正患者の装着時間を調査したところ、医師から指示された装着時間を完璧に守っていたのはわずか36%だったと報告されています。

前述のとおり、装着時間が足りなければ、次のステップのマウスピースが歯に合わなくなったり、治療期間が延長されたり、最終的には期待した治療結果が得られないといったことに発展していく恐れがあります。

参考:Nature

マウスピース矯正装置の着用中は唾液による自浄作用が妨げられ、口腔内が不衛生になりやすくなるため、衛生管理を怠ると虫歯や歯周病を招く恐れがあります。

実際、ある研究論文ではマウスピース矯正装置の表面に形成されるバイオフィルム(細菌の膜)について調査しており、長期間清掃していないマウスピース矯正装置が口腔内細菌の温床となる可能性を指摘しています。

食事の度に歯を磨き、装置自体も清潔に保つということは基本中の基本です。矯正治療は美しい歯並びだけでなく、健康な口腔環境を手に入れるために行うものであるという意識が重要です。

参考:PMC

歯を動かすためには適切な圧力をかける必要がありますが、その力が強すぎると歯根や歯周組織にダメージを与えることがあります。

矯正力は弱すぎれば歯が動かず、強すぎれば歯根吸収や歯肉退縮といった有害事象を引き起こすリスクを高めます。近年の研究では、デジタル機器を用いて歯にかかる力をシミュレーションし、安全な範囲でコントロールすることの重要性が示されています。

治療計画の段階で、歯科医師が個々の患者の歯や骨の状態に合わせて力の大きさを精密に設計できていない場合、過剰な矯正力がかかり続け、取り返しのつかないダメージに繋がる可能性もあります。

治療後の後戻りを防ぐためのリテーナー(保定装置)の装着を怠ることは、矯正治療の成果を台無しにする最大の原因です。

歯列矯正によって動かされた歯槽骨や歯周組織の安定化には長い時間が必要であり、その間にリテーナーを使用しないと歯は元の位置へ戻ろうとします。

ある研究では後戻り防止においてリテーナーの重要性は科学的に裏付けられており、多くの専門家が後戻りを最小限に抑えるためには生涯にわたるリテーナーの使用が必要であると考えています。

治療が終わったことの解放感からリテーナーの装着を疎かにしてしまいがちですが、数年かけて手に入れた美しい歯並びが失われ、再治療を受けざるを得ないという最悪の事態を招く恐れがあります。

参考:PMC

治療のリスクや適応範囲も

\ 丁寧に説明します /

マウスピース矯正で失敗しないための方法は次のとおりです。

マウスピース矯正の成否は、担当する歯科医師の知識と技術に大きく依存するため、信頼できる専門家を選ぶことが最も重要です。

矯正治療を専門に行う歯科医師は、歯や顎の構造、歯が動くメカニズムに関する深い知識を持っています。まずは、日本矯正歯科学会などの専門学会に所属し、認定医や専門医といった資格を持つ医師を探すことから始めましょう。

また、カウンセリングの際に、メリットだけでなく、リスクやデメリット、自分の歯並びがマウスピース矯正の適用症例か、他の選択肢はないかなどを丁寧に説明してくれる医師を選ぶことが大切です。

治療を開始する前に、どこまでの歯並びを、どのくらいの期間で、総額いくらで治すのかを明確に確認しておくことが後の認識のズレを防ぎます。

治療費については、毎月の調整料や治療計画の修正料、治療後のリテーナーの費用などが、最初に提示された金額に含まれているのか、あるいは別途必要なのかを必ず確認しましょう。書面で見積もりや治療計画書をもらい、納得できるまで質問することが後悔しないためのポイントです。

マウスピース矯正の効果を最大限に引き出すためには、一般的に1日20〜22時間以上の装着時間を厳密に守ることが不可欠です。この自己管理は治療を計画通りに進めるための患者側の最大の責任です。

基本的に食事や歯磨き以外は常に装着することを習慣づけましょう。装着時間が短い日が続くと歯の動きが停滞し、治療期間の延長や、最悪の場合は治療計画の根本的な見直しが必要になることを常に意識しておく必要があります。

治療過程で歯の表面に「アタッチメント」と呼ばれる小さな突起物を装着することがありますが、目立つから、あるいは外れてしまったからといって、自己判断で外したり放置したりしてはいけません。

アタッチメントはマウスピース矯正装置の矯正力をより正確に歯に伝えるための重要なパーツです。アタッチメントが取れたり、装置自体が浮いてしまったりした場合は速やかに担当の歯科医師に連絡し、指示を仰いでください。自己判断による対処は治療の失敗に直結します。

虫歯や歯周病を防ぐために、口腔内を常に清潔に保つことが重要です。

食事の後は必ず歯磨きをし、歯と歯の間、歯と歯ぐきの境目などを丁寧に清掃してください。同時にマウスピース矯正装置自体も専用の洗浄剤や柔らかい歯ブラシを使って毎日洗浄し、細菌の繁殖を防ぎましょう。衛生管理を徹底することは、健康な歯を保ちながら美しい歯並びを手に入れるための基本です。

マウスピース矯正装置を歯にしっかりとフィットさせるために、「チューイー」と呼ばれるシリコン製のチューブを噛むことが推奨されています。

装置を付ける度に数分間チューイーを全体的に噛むことで装置と歯の間に隙間がなくなり、矯正力が効率的に伝わります。この一手間が装置の浮き上がりを防ぐだけでなく、歯が計画通りに動くのを助け、治療の精度を高めることに繋がります。

矯正治療で動かした歯並びを安定させるための保定期間は、治療そのものと同じくらい重要です。

特に治療終了直後は、歯が元の位置に戻ろうとする力が最も強く、歯科医師の指示通りにリテーナーを装着することが絶対条件です。最初は終日、その後は夜間のみなど、装着時間は徐々に短くなるのが一般的ですが、自己判断で装着をやめてしまうと後戻りが起きるリスクが高まることを覚えておきましょう。

きれいな歯並びに憧れるけれど、「費用が高い」「通院が大変」「矯正が目立つのが不安」と感じていませんか?

そんな方は、新宿駅直結で通いやすい『マウスピース矯正ローコスト専門クリニック』にぜひご相談ください。

料金は業界最安水準の総額17.6万円〜、経験豊富な歯科医師による丁寧なカウンセリングで、あなたの歯並びに最適な治療方法をご提案します。

まずはお気軽にご相談ください。

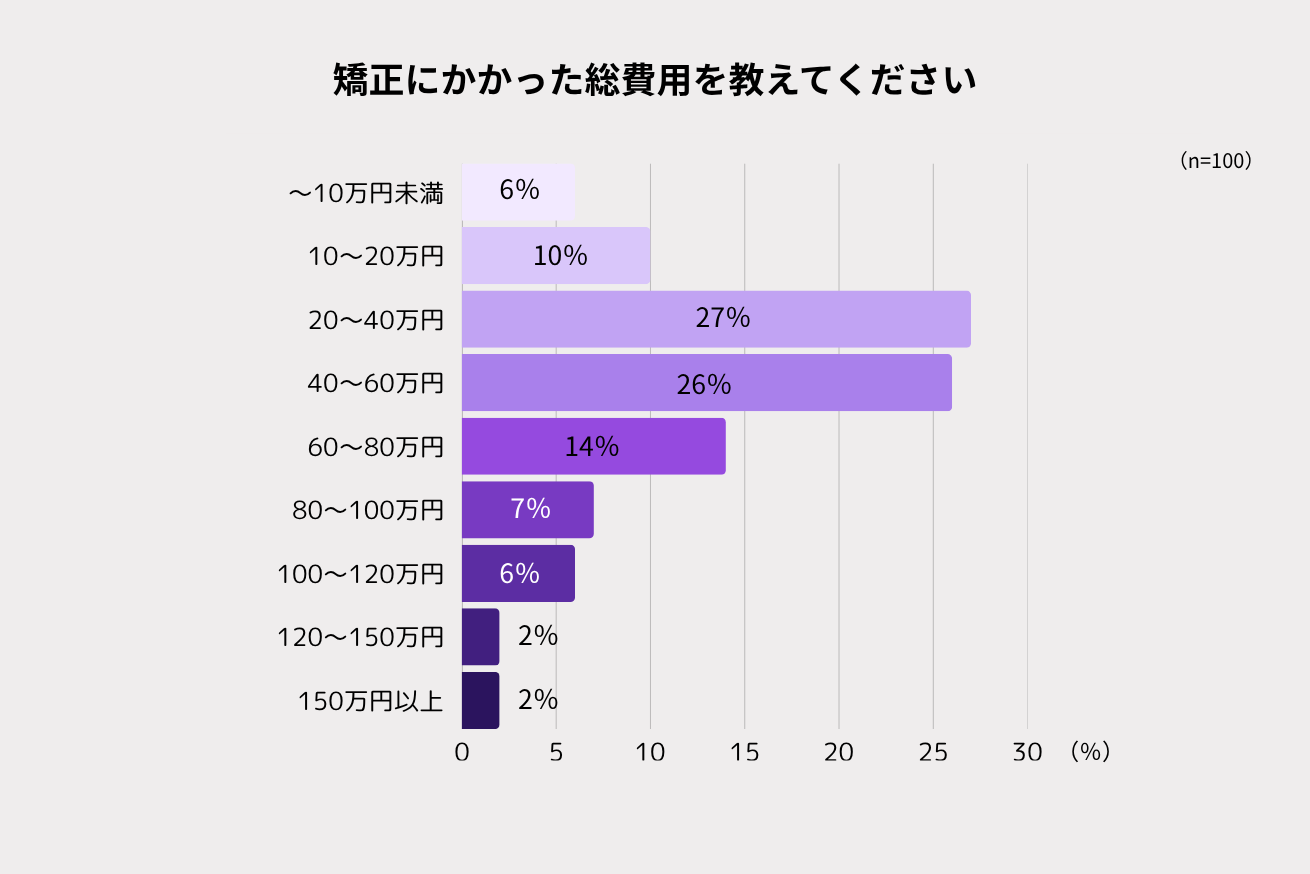

実際にマウスピース矯正を経験した100人にアンケートを実施して、かかった費用の総額や満足度などを詳しく調査しました。

アンケート内の「矯正にかかった総費用を教えてください。」という質問に対して、最も多かった回答は「20〜40万円」(27%)と「40〜60万円」(26%)でした。

次いで「60〜80万円」(14%)、「10〜20万円」(10%)が続き、全体の平均費用は約51.8万円という結果となりました。

一方、アンケート回答で当社の「マウスピース矯正ローコスト」を実際に利用された方に絞って集計したところ、平均総額は39.4万円。全体平均と比べて、約12万円安く矯正できたという結果が得られました。

通院回数が少なく、忙しくても続けやすかったです。費用も抑えられて、結果にも満足しています

費用を抑えるために、複数の歯科医院で無料相談を受け、料金を比較しました。必要最低限の処置で済むようにしました。

見た目が自然で、歯磨きや食事が普段通りにできるのが良かった。矯正中のストレスがほとんどありませんでした。

透明で目立たず、接客業でも気にならずに装着できました。取り外しもできて衛生的で、痛みも少なかったです。

マウスピース矯正経験者のアンケートから、実際にかかった費用や口コミを紹介させていただきました。

マウスピース矯正は、選ぶブランドによって費用や満足度が大きく変わります。後悔しないためには、料金だけでなく、通院頻度・サポート体制・治療の透明性といった要素も比較することが大切です。

参考:マウスピース矯正おすすめブランド13選|各社の料金・期間を徹底比較

お悩みや疑問がある方は、ぜひ新宿駅直結の専門クリニックにてお気軽にご相談ください。

まずはお気軽にご予約ください