マウスピース矯正は、従来のワイヤー矯正に代わる新しい矯正方法として注目されています。

透明な装置で目立たず取り外し可能というメリットがありますが、一方で「どんなデメリットやリスクがあるのか」「自分の症例には適しているのか」も気になるポイントです。

本記事では、マウスピース矯正の主なデメリットをはじめ、適応できない症例や危険性、マウスピース矯正とワイヤー矯正を選ぶ上での判断材料などを、医学的な研究報告に基づき分かりやすく解説します。

25.07.04

マウスピース矯正は、従来のワイヤー矯正に代わる新しい矯正方法として注目されています。

透明な装置で目立たず取り外し可能というメリットがありますが、一方で「どんなデメリットやリスクがあるのか」「自分の症例には適しているのか」も気になるポイントです。

本記事では、マウスピース矯正の主なデメリットをはじめ、適応できない症例や危険性、マウスピース矯正とワイヤー矯正を選ぶ上での判断材料などを、医学的な研究報告に基づき分かりやすく解説します。

目次

マウスピース矯正のデメリットは、主に次のとおりです。

マウスピース矯正における最大のデメリットは、1日22時間前後の装着が必須になる点です。これは単なる推奨時間ではなく、治療計画通りに治療を進める上での絶対条件と言えます。

マウスピース矯正は、アライナー(マウスピース)を装着している間のみ歯に矯正力が働きます。一方、従来のワイヤー矯正は固定式で患者自身が取り外すことはできません。ゆえに強制的に装着時間が確保されますが、マウスピース矯正は取り外し可能という点から患者の自己管理が求められます。

当然ながら装着時間が不足すれば、計画通りに歯が浮かず、予期せぬ方向に歯が動いた場合は治療計画の再構築が必要になったり、次の矯正装置が適合しなくなって治療期間が長引くといった事態に発展する恐れがあります。

とはいえ、ある研究では年齢・性別の要素に加え、治療疲れ等によって自己管理の難しさが分かっています。具体的には治療完了までに医師の指示を遵守した患者は全体の約51%に留まっており、自己管理が難しい人にとってはマウスピース矯正が最適解とは言えない場合もあります。

参考:PMC

マウスピース矯正は、全ての歯並びの乱れに対応できる治療法ではありません。具体的には軽度から中等度の不正咬合の治療に向いていますが、重度の噛み合わせのズレや大きな歯並びの乱れには対応が難しいことが知られています。

例えば、重度の出っ歯や受け口、開咬などのケースでは、マウスピースだけで歯や顎の位置を大幅に修正することは困難です。実際、2023年の各研究をまとめた総説でも「マウスピース矯正は軽度から中等度の症例に適応」であり、埋伏歯の存在や顎骨の大きなズレを伴う複雑な症例は適応外とされています。

このような複雑な症例では従来型のワイヤー矯正や外科的な治療が必要になる場合がありますが、仮に歯科医師の診断が不適切で、適応範囲を超える複雑な症例にマウスピース矯正を適用した場合、どれだけ患者様が装着時間を守っても、満足のいく結果を得ることは困難になります。

マウスピース矯正では、歯を並べるスペースが足りない場合に歯間削合(しかんさくごう)と呼ばれる処置を行うことがあります。

歯間削合は隣り合う歯同士のエナメル質を僅かに削って隙間を作る治療であり、特にガタガタ歯(叢生)の症例に対して抜歯を回避するための手段として標準的に用いられています。ただし、健康な歯を削るという行為である以上、患者にとって不安要素の1つとして捉えられることも少なくありません。

そもそもマウスピース矯正で歯間削合が用いられる背景には、ワイヤー矯正に比べて歯並びを側方に拡大する動きが不得手であるという側面を補うためにあります。この処置を受けるかどうかは、その必要性やリスクについて歯科医師から十分な説明を受け、納得した上で決定することが重要になります。

参考:PMC

マウスピース矯正によって、歯肉退縮(歯茎が下がり歯根が露出する状態)を招く可能性があります。

ただし、歯肉退縮はマウスピース矯正に限らず、矯正治療全般で起こる可能性のある現象であり、特に複雑な症例に伴って歯を大きく動かした場合など、歯肉が引き伸ばされた際に起きる傾向にあります。

なお、各研究においてもマウスピース矯正が歯肉退縮を招きやすいかどうかは結論付けられていません。ただし、一部からは取り外し可能で清掃しやすいゆえに歯ぐきの炎症が起きにくく、歯周組織の健康状態は良好に維持されやすい傾向があるといったプラスの報告もされています。

参考:PMC

食事毎の歯磨き、マウスピース自体の清掃を怠ると虫歯や歯周病のリスクが高まります。

装置がマウスピース型で歯全体を覆うため、装着中は唾液による自浄作用や再石灰化作用が阻害されます。その状態で食べかすや歯垢(プラーク)が残っていると虫歯が進行したり、歯肉炎や歯周病を誘発する恐れもあります。

ただし、マウスピース矯正は正しく清掃できていれば、ワイヤー矯正よりも虫歯のリスクが低いことが研究で分かっています。こちらも装着時間と同様ですが、患者の自己管理によって結果が変わってくる要素の1つと言えます。

マウスピース矯正では、装置が歯を覆うことによって一時的に発音がしづらくなる場合があります。特に「サ行」や「タ行」の発音が変化しやすく、軽い舌足らずのような発音障害が起こることがあります。

研究でもマウスピース矯正による一時的な発音障害は多数報告されており、ワイヤー矯正と比較してもマウスピース装着者の方が発音の変化を訴える傾向が強かったとされています。

とはいえ、この現象は一過性であり、マウスピースを装着し始めた最初の数日〜数週間こそ顕著ですが、多くの場合は発音が徐々に改善していく傾向にあるため、過度に心配する必要はありません。

非常に稀なケースですが、マウスピースの素材にアレルギー反応を起こす患者がいることも報告されています。

マウスピースは一般的に医療用グレードのプラスチック(ポリウレタンなど)で作られており、多くの人にとって安全性が確保されています。しかし、ごく一部の人では長時間のプラスチック装置の装着により、口腔内の粘膜に炎症やアレルギー症状(口内炎、発疹、腫れ等)が生じることがあります。

2025年に発表された症例報告によれば、23~28歳の複数女性の間でマウスピース矯正中に唇や歯ぐきの発赤・腫れ、知覚鈍麻、口内の潰瘍(口内炎)といった症状が現れたとされています。いずれの患者も食品や歯科材料にこれまでアレルギーはなかったものの、マウスピース装置によりこうした症状が出たため治療を中止せざるを得なかったケースもあったそうです。

とはいえ、、繰り返しますがこのような素材アレルギーによるトラブルは極めて稀であり、多くの患者に当てはまるものでもありません。もちろん、もし装着中に原因不明の口内炎や口唇の腫れが繰り返し起こる場合、マウスピース素材へのアレルギーも念頭に入れて歯科医に相談するようにしましょう。

次に「どんな歯並びの人はマウスピース矯正ができないのか?」について解説します。

前述のデメリットにもあった通り、マウスピース矯正が最も効果を発揮するのは軽度〜中等度の症例です。下記のような重度の不正咬合に該当する場合、マウスピース矯正のみでの治療には限界がある、あるいは適応外となる可能性が高いです。

重度の上顎前突(じょうがくぜんとつ)とは、上の前歯や上顎自体が前方に大きく突出している噛み合わせのことで、一般的には「出っ歯」と呼ばれる歯並びです。

軽度の出っ歯であればマウスピース矯正でも改善可能なケースはありますが、前歯の突出が大きい場合や骨格的に上顎が前に出ている場合、マウスピースのみで大幅な改善は困難です。マウスピースは強い力を持続的にかけることが難しく、ワイヤー矯正ほど効率的に上顎全体を下げられないことが主な理由となっています。

重度の出っ歯の方は抜歯を伴う矯正治療であったり、骨格的な問題が大きい場合は外科的矯正手術を併用する治療計画が検討されます。もちろん症例によって治療方法の最適解は異なりますので、重度の出っ歯でお悩みの場合はマウスピース矯正が可能かどうかも含め専門医に相談してみましょう。

参考:PMC

重度の下顎前突(かがくぜんとつ)は下の前歯や下顎が前方に突出し、上の歯より前に出て噛み合わせが反対になっている状態です。一般的に「受け口」と呼ばれ、いわゆる「しゃくれ顎」のような見た目のことを指します。

こちらも軽度であればマウスピース矯正で改善を図ることもできますが、重度の症例に対してはマウスピース単独での矯正は難しくなります。特に骨格的な下顎前突(骨格性反対咬合)の場合、ワイヤー矯正を含め歯列矯正のみでは限界があり、下顎骨の位置そのものを先に外科手術で修正しないと十分な改善が得られないことが多い傾向にあります。

参考:MDPI

開咬(かいこう)とは、奥歯を噛みしめても前歯がかみ合わず隙間が開いてしまう状態です。指しゃぶりなどの癖や骨格的要因で生じることがあり、重度の開咬では前歯で食べ物を噛み切れない、発音に支障が出るといった問題も生じます。

マウスピース矯正は垂直方向に対する矯正力(挺出・圧下)がワイヤー矯正に比べて弱く、重度の開咬を治療する上では限界があるとされています。

もっとも、軽度〜中等度の開咬であればマウスピース矯正でも奥歯にかかる噛み合わせの力を利用し、前歯をかみ合わせるよう誘導することも可能な場合もあります。また近年ではマウスピースに取り付けるアタッチメント、バイトターボなどの技術も開発され、従来よりは開咬に対応しやすくなってきています。

参考:PMC

空隙歯列弓(くうげきしれつきゅう)は歯と歯の間に過度の隙間がある状態、いわゆる「すきっ歯」のことを指します。

軽度〜中等度のすきっ歯はマウスピース矯正が比較的得意とする歯並びですが、歯の間に大きな隙間がある場合、全体的に歯が小さく歯列がスカスカな場合には適応が難しい場合があります。

大きな隙間があるケースでは、先天欠如や抜歯で歯の本数が足りないことが原因の場合もあり、単純に歯を寄せるだけでは噛み合わせにズレが生じたり、口元の見た目に影響が出ることがあります。こういった場合は最終的に補綴治療(失った部分を人工的な歯で補う治療)が必要になるケースもあります。

参考:PMC

叢生(そうせい)とは、一般的に「ガタガタの歯並び」と言われる状態のことで、歯が重なり合っていたり、ねじれて生えている歯並びのことを指します。

軽度の叢生であればマウスピース矯正でも歯列の拡大や歯間削合によってスペースを作り、歯並びを改善させることは可能です。しかし、重度の叢生で著しく歯が重なり合い、歯の移動スペースも十分に確保できない場合には、マウスピース矯正だけで全ての歯をきれいに並べるのは難しくなります。

こういったケースで多くの場合、抜歯によるスペース確保が必要になりますが、抜歯を伴う矯正治療では微妙な歯の傾きや奥歯の咬み合わせのコントロールが重要になるため、現在のところはワイヤー矯正の方が確実性が高いとされています。

実際、欧州の矯正専門医の見解では「重度の叢生で抜歯が必要なケースは依然としてワイヤー矯正の方が有利」とされており、マウスピース矯正は慎重に行うべきだとされています。それでも最近の研究では、マウスピース矯正でも条件が整えば抜歯症例に対応可能との報告も出てきています。

したがって、ガタガタがひどい歯並びの方はマウスピース矯正だけで対応すべきか、あるいは部分的にワイヤーを使うハイブリッド矯正も含めて、専門医と十分に相談することをおすすめします。

参考:MDPI

歯のねじれ(捻転)が強い状態の歯並びも、マウスピース矯正では治療が難しい症例になります。

マウスピース矯正は歯の回転をあまり得意としておらず、軽度のねじれ(10〜20度程度)であれば、アタッチメントの使用で回転させることも可能であるものの、45度以上の大きなねじれは正しい向きに戻すのが難しい場合があります。

研究によれば、アタッチメント無しのマウスピース矯正では大きな回転は困難であることが示されており、アタッチメントを使用した場合も丸みのある犬歯や小臼歯などは滑りやすく、歯が回転しにくいと報告されています。

一方、ワイヤー矯正はブラケットとワイヤーの剛性によって強力に歯を回転させることができるため、重度のねじれ歯はワイヤー矯正の方が得意と言えます。なお、どうしてもマウスピースで治療したい場合、ワイヤー矯正とマウスピース矯正の併用が選択肢として挙げられます。

参考:PMC

治療のリスクや適応範囲も

\ 丁寧に説明します /

マウスピース矯正は安全性の高い治療法ですが、医療行為である以上、リスクや危険性が皆無というわけではありません。特に知っておきたいのは、歯根が短くなる可能性があること、顎の関節の不調が起きる可能性があることです。

1つ目は稀に歯を動かす際の影響で、歯根が少し短くなってしまう歯根吸収のリスクがあることです。これは矯正治療全般で起こりうるものであり、歯列矯正を受ける以上はそのリスクを理解する必要があります。ただし、多くの研究報告によれば、マウスピース矯正はワイヤー矯正に比べてそのリスクが低い傾向にあるとされています。

2つ目は、治療中に噛み合わせが変化することで、一時的に顎の関節に違和感が出たり、口を開けにくくなったりする症状です。しかし、もともと歯並びの悪さが原因で顎に不調があった場合については、矯正治療によって症状が改善されることも少なくありません。

これらのリスクは治療を始める前の精密な検査と、歯科医師による適切な治療計画によって、その可能性を大きく下げることができます。いずれにしても治療方法による違いやご自身の歯の状態について、まずは専門の歯科医師に相談し、十分な説明を受けることが何よりも重要です。

| 項目 | マウスピース矯正 | ワイヤー矯正 |

| 適応症例 | 軽度〜中等度の歯並びの乱れ | 軽度〜重度の歯並びの乱れまで幅広く対応 |

| 見た目 | 透明で目立ちにくい | ブラケットとワイヤーが目立つ |

| 痛み・快適性 | 比較的少ない、口内炎のリスクが低い | 調整後の痛み、装置による口内炎のリスクあり |

| 食事制限 | なし(装置を取り外して食事可能) | 硬いもの、粘着性の高いものは避ける必要あり |

| 自己管理 | 装着時間・清掃など高い自己管理能力が必須 | 固定式装置のため装着時間の管理不要 |

| 衛生面 | 装置を取り外して歯磨きできるため、衛生管理がしやい | 装置周りに汚れが溜まりやすく、清掃が難しい |

マウスピース矯正とワイヤー矯正は、それぞれに利点・難点があり、どちらが「良い」かは一概には言えません。最も重要なのは、ご自身の歯並びの状態、性格、生活習慣、そして治療に何を優先したいかによって最適な治療法を選択することです。

ここで解説する内容を判断材料に、自分がどの治療方法に向いているのか考えてみてください。

マウスピース矯正が向いている人は、まず歯並びの乱れが抜歯を必要としない軽度〜中等度の症例であること。そして、治療中の見た目が気になり、装置が目立つことへの抵抗感が強い方です。また、食事制限なく好きなものを楽しみたい方や、ワイヤーやブラケットによる口内炎などの痛みをできるだけ避けたい方にも適しています。

ただし、これら全てのメリットを受ける一方で、1日22時間前後の装着時間を厳守できる高い自己管理能力と、毎食後の歯磨きを徹底できる几帳面さが不可欠になります。このトレードオフの関係を理解した上で、医師と患者それぞれの協力体制が維持できる方がマウスピース矯正に適しています。

ワイヤー矯正は、抜歯が必要な重度の叢生、骨格的な問題が関わる重度の上顎前突・下顎前突など、複雑で難易度の高い症例に対応できる点が最大の強みです。歯を大きく動かしたり、歯根の向きを精密にコントロールしたりする必要がある場合は、ワイヤー矯正が第一候補となります。

また装置が固定式であるため、装着時間を自己管理できる自信がなく、ついうっかり外したまま付け忘れてしまう可能性がある方にとっては、むしろ確実な治療法と言えるでしょう。結論として、見た目以上に幅広い症例への対応力と治療結果の確実性を最優先したい方には、ワイヤー矯正が向いています。

近年、両者の「良いとこ取り」をする「ハイブリッド矯正」という考え方が注目されています。

これは治療の初期段階でワイヤー矯正を用いて、抜歯スペースの閉鎖や重度の捻転の改善、噛み合わせの修正など、マウスピース矯正が苦手とする歯の矯正を効率的に行い、歯並びがある程度整った段階でマウスピース矯正に切り替えて、最終的な仕上げを行うという治療法です。

これにより重度の不正咬合の患者でも、治療期間全体の一部を審美性の高いマウスピース矯正で過ごすことが可能になります。工程が増える分、治療難易度も上がりますが、見た目と確実性の両方を担保した治療を希望の方は、ハイブリッド矯正が有効な選択肢となる可能性があります。

きれいな歯並びに憧れるけれど、「費用が高い」「通院が大変」「矯正が目立つのが不安」と感じていませんか?

そんな方は、新宿駅直結で通いやすい『マウスピース矯正ローコスト専門クリニック』にぜひご相談ください。

料金は業界最安水準の総額17.6万円〜、経験豊富な歯科医師による丁寧なカウンセリングで、あなたの歯並びに最適な治療方法をご提案します。

まずはお気軽にご相談ください。

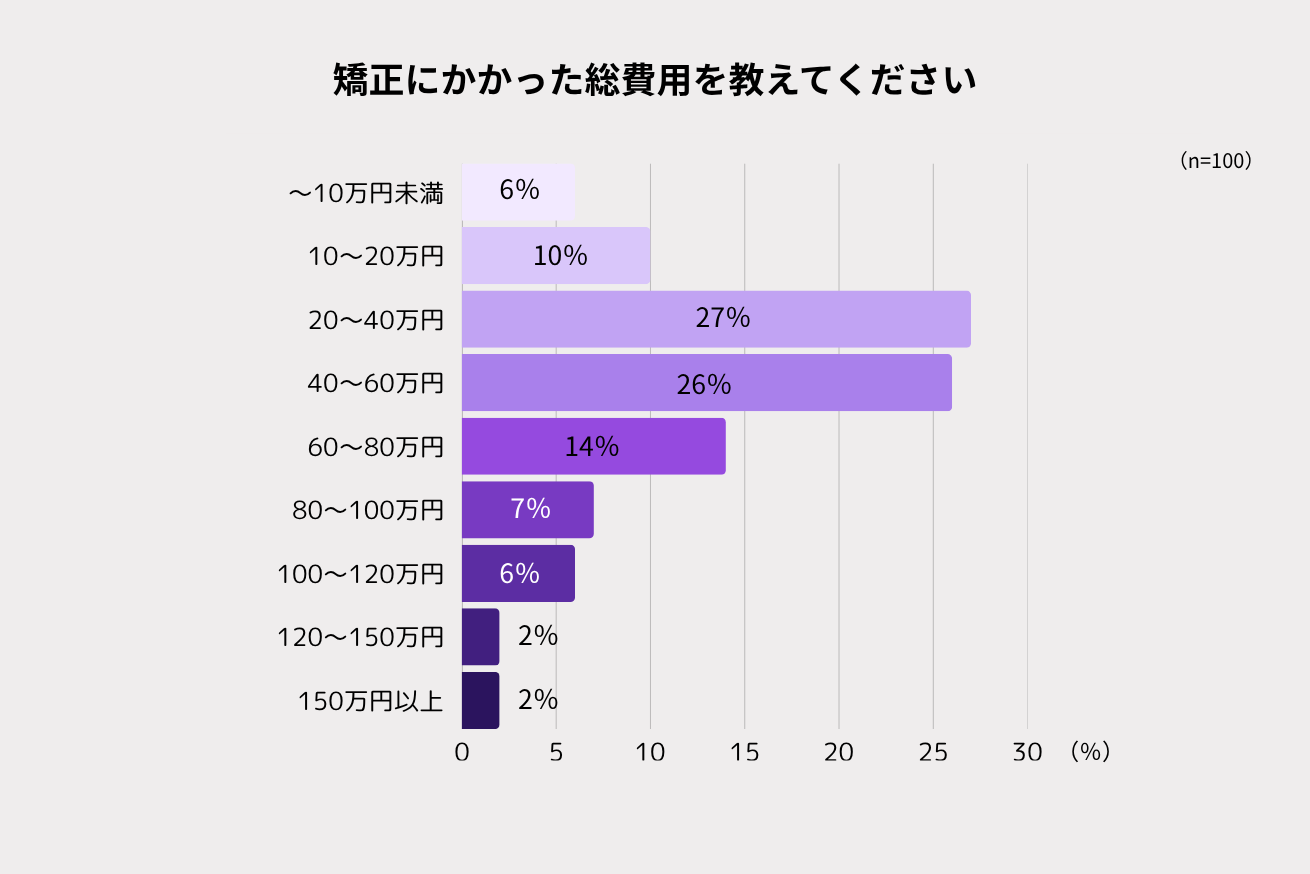

実際にマウスピース矯正を経験した100人にアンケートを実施して、かかった費用の総額や満足度などを詳しく調査しました。

アンケート内の「矯正にかかった総費用を教えてください。」という質問に対して、最も多かった回答は「20〜40万円」(27%)と「40〜60万円」(26%)でした。

次いで「60〜80万円」(14%)、「10〜20万円」(10%)が続き、全体の平均費用は約51.8万円という結果となりました。

一方、アンケート回答で当社の「マウスピース矯正ローコスト」を実際に利用された方に絞って集計したところ、平均総額は39.4万円。全体平均と比べて、約12万円安く矯正できたという結果が得られました。

通院回数が少なく、忙しくても続けやすかったです。費用も抑えられて、結果にも満足しています

費用を抑えるために、複数の歯科医院で無料相談を受け、料金を比較しました。必要最低限の処置で済むようにしました。

見た目が自然で、歯磨きや食事が普段通りにできるのが良かった。矯正中のストレスがほとんどありませんでした。

透明で目立たず、接客業でも気にならずに装着できました。取り外しもできて衛生的で、痛みも少なかったです。

マウスピース矯正経験者のアンケートから、実際にかかった費用や口コミを紹介させていただきました。

マウスピース矯正は、選ぶブランドによって費用や満足度が大きく変わります。後悔しないためには、料金だけでなく、通院頻度・サポート体制・治療の透明性といった要素も比較することが大切です。

参考:マウスピース矯正おすすめブランド13選|各社の料金・期間を徹底比較

お悩みや疑問がある方は、ぜひ新宿駅直結の専門クリニックにてお気軽にご相談ください。

まずはお気軽にご予約ください