「マウスピース矯正は抜歯が必要な症例でも受けられるのか?」「過去の抜歯で歯の本数が少ない場合はどうなのか?」「抜歯が必要な症例だが、抜歯なしでマウスピース矯正をするとどうなるのか?」

マウスピース矯正を検討するにあたり、抜歯に関する疑問は様々あるかと思います。

この記事では、マウスピース矯正における抜歯の様々な疑問、そして実際に行われた抜歯を伴うマウスピース矯正の症例、抜歯でできた歯の隙間が埋まるまでの期間など、最新の学術報告を交えながら解説していきたいと思います。

25.07.04

「マウスピース矯正は抜歯が必要な症例でも受けられるのか?」「過去の抜歯で歯の本数が少ない場合はどうなのか?」「抜歯が必要な症例だが、抜歯なしでマウスピース矯正をするとどうなるのか?」

マウスピース矯正を検討するにあたり、抜歯に関する疑問は様々あるかと思います。

この記事では、マウスピース矯正における抜歯の様々な疑問、そして実際に行われた抜歯を伴うマウスピース矯正の症例、抜歯でできた歯の隙間が埋まるまでの期間など、最新の学術報告を交えながら解説していきたいと思います。

目次

抜歯ありでもマウスピース矯正を受けることはできるのか?ここでは下記それぞれについて解説します。

歯科医師から抜歯が必要と診断された場合でも、症例次第ではマウスピース矯正も可能です。従来、抜歯を伴うような重度の歯列不正の治療にはワイヤー矯正が主流でしたが、近年マウスピース矯正の技術進歩によって複雑な症例にも対応できるようになっています。

特に日本人は欧米人に比べて顎が小さい傾向にあり、上顎前突(出っ歯)や叢生(ガタガタの歯並び)が起きやすいとされています。こういった症例の重度患者に対しては、第一小臼歯(前から4番目の歯)などを左右で計4本抜いてスペースを作るようなケースはよく行われる治療となっています。

なお、抜歯の費用に関しては審美目的の「便宜抜歯」と見なされるため、原則として医療保険の適用外となります。自由診療の場合、費用相場は1本あたり5,000円〜15,000円前後。ただし、親知らずが炎症を起こしている等、病的な理由がある場合は保険が適用されるケースもあります。

過去の虫歯治療などで歯を失っている方、生まれつき永久歯の本数が少ない「先天性欠如歯」の方も、マウスピース矯正は可能です。ただし、こういったケースの治療計画は複雑で難易度が高く、かかりつけの医療機関では治療ができない場合もあります。

具体的には抜歯痕を歯の移動スペースとして使えることもあれば、欠損範囲が広く歯列矯正では隙間を完全に塞ぐことが難しい場合もあります。後者の場合はワイヤー矯正への切り替え、あるいは補綴治療(インプラント等)を含む矯正治療など、あらゆる治療方法を歯科医師と模索する必要があります。

抜歯が必要と診断されたものの「健康な歯を抜きたくない、抜かずに歯列矯正はできないのか?」と考える方も少なくないかと思います。しかし、スペース不足の状態で無理に非抜歯矯正を行えば、むしろ症状を悪化させてしまう可能性もあるため、複雑な症例には抜歯を伴う矯正が一般的です。

まず懸念されるのが、歯列全体が前に押し出される「口ゴボ」状態の誘発・悪化リスク。無理な歯の移動によって歯茎が下がる「歯肉退縮」のリスク。過度な力で歯根の先端が溶けて短くなる「歯根吸収」のリスク。こういった状態の歯並びは不安定で、治療後の「後戻り」も起こしやすくなります。

非抜歯でスペースを作る方法としては、歯の側面を僅かに削るIPR(歯間削合)や、歯列を側方や後方に拡大する方法もあります。しかし、これらの方法で確保できるスペースには限界があり、抜歯が必要と診断されるような症例には基本的に適応外となります。

抜歯で健康な歯を失うことへの不安感は確かにありますが、将来にわたる口元の健康と美しさを得るためには必要な治療となります。いずれにせよ歯科医師から懸念されるリスクをはじめ、十分な説明を受けた上で治療に臨むようにしましょう。

ここからは実際に抜歯を伴う症例かつ、マウスピース矯正が有効だった事例を症例ごとに紹介します。

※ここで紹介する内容は一例であり、各症例がマウスピース矯正の適応症例となることを確約するものではありません。

「上顎前突(じょうがくぜんとつ)」は上の前歯が突出している状態、一般的には出っ歯と呼ばれる状態のことを指します。

2025年の中国の症例報告によると、26歳女性の上下顎前突(口ゴボ)に対し、インプラントが残る上顎犬歯部を避けて上顎切歯の2本を抜歯し、マウスピース矯正のみで前歯を7mm近く後方移動させた治療が紹介されています。術前に口元が突出していた患者ですが、18ヶ月のマウスピース装着と補綴装置の併用で唇の張り出しが解消し、横顔のEラインがほぼ理想値になったとされています。

参考:Anterior retraction with a canine implant in the way using clear aligner: a case report in

「下顎前突(かがくぜんとつ)」は、上顎前突の逆で下の前歯が前に出ている状態です。一般的には受け口と呼ばれています。

2023年のイタリアの症例報告では、19歳男性の治療例が報告されています。患者は外科手術を希望しておらず、下顎右側第一小臼歯のみを抜歯し、マウスピースとゴムの併用による治療を実施。その結果、20ヶ月で犬歯の噛み合わせが正常化し、左にずれていた下顎正中線も中央に揃ったと報告されています。

参考:(PDF) Clear Aligners Treatment of Class III Subdivision with an Extraction of a Lower Bicuspid

「叢生(そうせい)」は、歯が不規則に重なり合うガタガタの歯並びのことを指します。

2024年の国際システマティックレビューでは、重度叢生の28歳男性患者が第一小臼歯を4本抜き、上顎50枚、下顎49枚の計99枚のマウスピースで約2年かけて治療したことが報告されています。基本的に重度の叢生にはワイヤー矯正が適していますが、マウスピース矯正でも治療が不可能ではないことが証明された好例と言えます。

参考:Four-Premolar Extraction Treatment with Invisalign

「開咬(かいこう)」は、奥歯を噛みしめても上下の前歯の間に隙間ができてしまう状態のことです。

2023年にオーストラリアの学術誌で報告された症例では、24歳女性が開咬と上下顎前突、奥歯の噛み合わせズレを訴えて来院。患者は目立つ装置を強く拒否したことから上下左右の第一小臼歯4本を抜歯した上で、マウスピース矯正のみで治療を実施しました。

33ヶ月の治療の結果、前歯の開きが完治し、上下前歯を約6mm後退させたことで口元の突出も解消、さらに下顎がわずかに前方回転したことで顔面高が短縮し、フェイスラインも滑らかになったことが報告されています。患者も「笑顔に自信が持てるようになった」と満足度の高いコメントを残しています。

「過蓋咬合(かがいこうごう)」は開咬の逆で、噛み合わせが深すぎて上の前歯が下の前歯を覆い隠してしまう状態のことです。

2025年の中国の学術誌に掲載された比較研究では、下顎の第一小臼歯を左右抜歯してマウスピース矯正治療を受けた「抜歯群30人」、非抜歯治療を受けた「非抜歯群30人」を対象に「噛み合わせの深さ」の変化を検証しました。

結果、抜歯群でも平均1.38mmの改善が得られ、治療後はいずれも正常域に到達。ただし、予測通りに歯の移動が起きなかった割合は抜歯群の方が大きく、追加治療やゴム掛けでの治療が必須であることも示唆されています。とはいえ、患者からは「前歯で噛み切れる」「顎の疲れが減った」といった声が共通して確認されたようです。

相談だけでもOK

\ 気になる疑問にお答えします /

抜歯を伴う矯正治療は、非抜歯の場合よりも長い期間が必要となります。ここでは下記4つに関して、それぞれの期間の目安について解説します。

一般的に抜歯はマウスピース矯正を開始する直前(通常1週間前後)、あるいは治療計画の初期段階で行われます。矯正治療の直前ということに不安を抱く方もいるかと思いますが、これは骨の治癒過程で起こる代謝の活性化を利用して歯の動きを促進させるために行われます。

抜歯後の痛みについては個人差がありますが、通常は処方される痛み止めでコントロール可能で、2〜3日をピークに1週間程度で落ち着くことがほとんどです。なお、抜歯した穴には血の塊(血餅)ができ、これが傷口を保護して治癒を促すため、強いうがいを避けるなど歯科医師の指示に従うようにしましょう。

抜歯した後すぐにマウスピースを装着するわけではなく、通常1週間〜1ヶ月前後の待機期間が設けられます。これは抜歯した穴がある程度治り、マウスピース矯正装置を装着しても痛みや問題が生じない状態になるのを待つためです。

ただし、上下左右で複数本の歯を抜く場合、1〜2本ずつスケジュール間隔をあけて抜歯することもあり、その場合は矯正に移るまでの準備期間がさらに長くなります。いずれにせよ、準備期間中は口腔内を清潔に保ち、スムーズに矯正治療に入れるようにコンディションを整えておくことが重要です。

抜歯で生まれた歯の隙間が埋まるのにかかる時間は長く、一般的に完全に埋まるまでには1年〜1年半程度かかるとされています。

歯の移動は1ヶ月に約0.25mm〜1mm程度と非常にゆっくりで、特に歯根ごと動かす「歯体移動」は時間がかかります。また歯列矯正は一度に全てを行うことはなく、まず全体の歯並びのガタつきを整え、次に犬歯を後方に移動させ、最後に前歯全体を後方に移動させる、といったように段階的に進められます。

したがって、目に見えて隙間が小さくなるまでにはある程度の回復期間に加え、患者自身の忍耐力も必要になります。

上記の各期間を含め、抜歯を伴うマウスピース矯正の全体的な治療期間は、一般的に1年半から3年程度が目安です。前述のとおり、非抜歯の症例(約1年〜2年)と比較すると長期化する傾向にあります。

もちろん、実際の治療期間は歯並びの状態(不正咬合の重症度)、抜歯する歯の本数や位置、患者自身のマウスピース装着時間(1日20〜22時間以上)の遵守度によって大きく変動します。

治療計画通りに歯を動かすためにも、歯科医師の指示を守り、定期的な通院を欠かさないようにしましょう。

ここまで主にマウスピース矯正について述べてきましたが、歯並びによってはマウスピース以外の選択肢も検討すべき場合があります。特に抜歯が必要な症例では、治療の難易度が上がるため様々な治療法を比較検討することが重要です。

以下で解説する治療法も選択肢に含め、判断材料の参考にしてみてください。

歯並びの問題が、顎骨格そのものの大きさや位置のズレ(顎変形症)に起因する場合、歯列矯正だけでは根本的な解決が困難です。このようなケースでは、顎の骨を切って位置を修正する外科手術と矯正治療を組み合わせる方法が有力な選択肢となります。

治療は、手術前に歯並びを整える「術前矯正」、大学病院などでの入院を伴う「外科手術」、手術後に噛み合わせを最終調整する「術後矯正」という流れで進みます。治療期間はトータルで2〜3年程度かかりますが、顎変形症と診断されれば医療保険が適用されるため、費用負担を抑えながら、機能的にも審美的にも大きな改善が期待できる治療法になります。

ワイヤー矯正は、歯の表面(または裏側)にブラケットという装置を接着し、そこにワイヤーを通して力をかける、最も一般的で有名な歯列矯正の方法です。

最大のメリットは、あらゆる種類の不正咬合に対応できる適応範囲の広さと、歯を動かす力のコントロール性に優れている点です。特に抜歯でできた隙間を閉じる際に求められる歯体移動や、歯に回転を加えるような動きはマウスピース矯正が苦手とする一方、ワイヤー矯正は得意分野となっています。

これらの理由から複雑な抜歯症例においては、ワイヤー矯正の方がより確実で効率的な治療が期待できます。しかし、装置が目立つこと、痛みや口内炎が出やすいこと、清掃が難しいことなどがデメリットとして挙げられます。

ハイブリッド矯正(コンビネーション矯正とも呼ばれる)は、ワイヤー矯正とマウスピース矯正の「良いとこ取り」をした治療法です。

具体的には、治療の初期段階で矯正力を必要する部分をワイヤー矯正で集中的に行い、歯並びがある程度整った段階で、より快適で目立ちにくいマウスピース矯正に切り替えるという方法です。

この方法により、ワイヤー矯正の確実性、マウスピース矯正の快適性・審美性を両立させ、治療期間の短縮と患者さんの負担軽減を図ることが可能になります。それぞれの治療法を取り入れるため、費用は高くなる傾向にありますが、歯科医師との相談を前提に選択肢に入れておくと良いでしょう。

きれいな歯並びに憧れるけれど、「費用が高い」「通院が大変」「矯正が目立つのが不安」と感じていませんか?

そんな方は、新宿駅直結で通いやすい『マウスピース矯正ローコスト専門クリニック』にぜひご相談ください。

料金は業界最安水準の総額17.6万円〜、経験豊富な歯科医師による丁寧なカウンセリングで、あなたの歯並びに最適な治療方法をご提案します。

まずはお気軽にご相談ください。

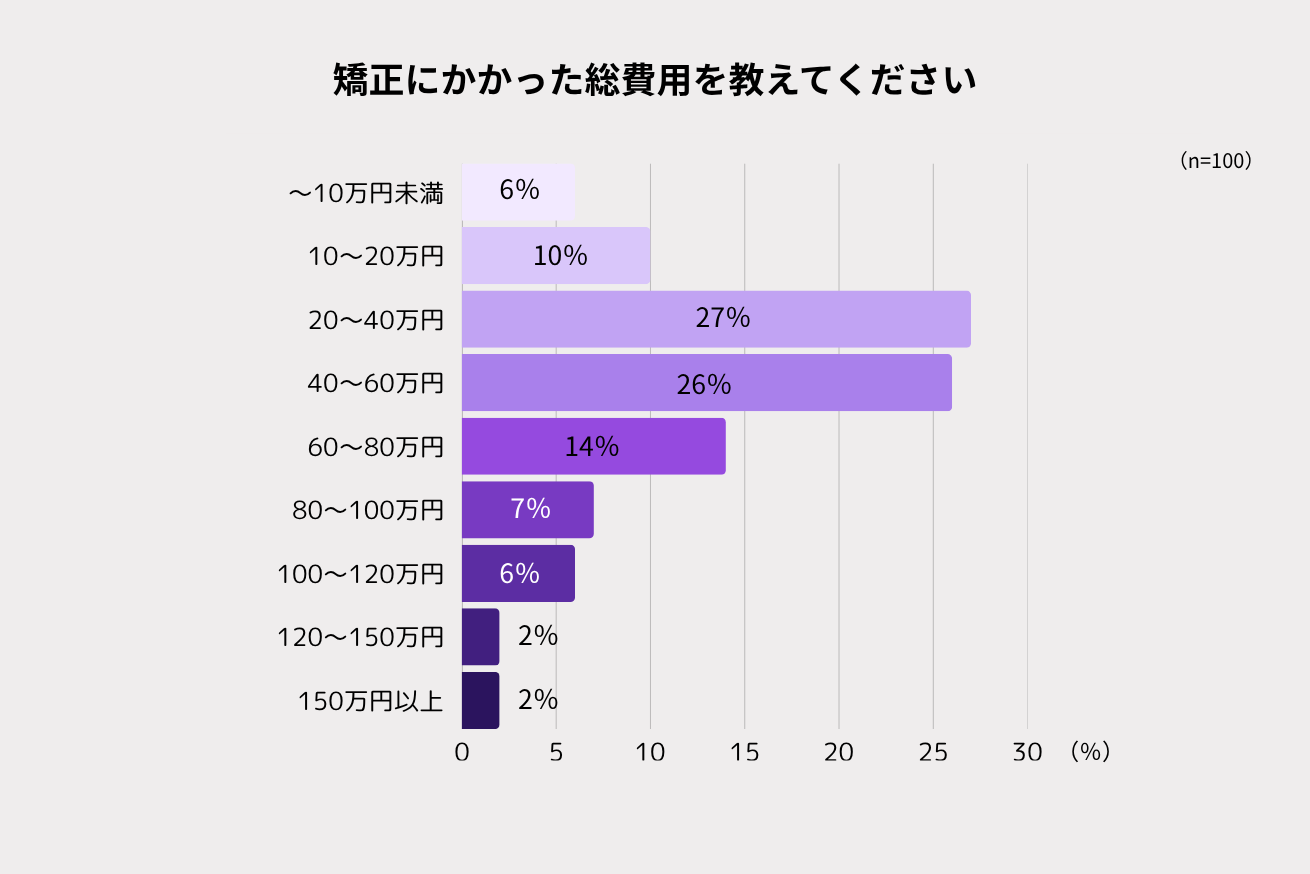

実際にマウスピース矯正を経験した100人にアンケートを実施して、かかった費用の総額や満足度などを詳しく調査しました。

アンケート内の「矯正にかかった総費用を教えてください。」という質問に対して、最も多かった回答は「20〜40万円」(27%)と「40〜60万円」(26%)でした。

次いで「60〜80万円」(14%)、「10〜20万円」(10%)が続き、全体の平均費用は約51.8万円という結果となりました。

一方、アンケート回答で当社の「マウスピース矯正ローコスト」を実際に利用された方に絞って集計したところ、平均総額は39.4万円。全体平均と比べて、約12万円安く矯正できたという結果が得られました。

通院回数が少なく、忙しくても続けやすかったです。費用も抑えられて、結果にも満足しています

費用を抑えるために、複数の歯科医院で無料相談を受け、料金を比較しました。必要最低限の処置で済むようにしました。

見た目が自然で、歯磨きや食事が普段通りにできるのが良かった。矯正中のストレスがほとんどありませんでした。

透明で目立たず、接客業でも気にならずに装着できました。取り外しもできて衛生的で、痛みも少なかったです。

マウスピース矯正経験者のアンケートから、実際にかかった費用や口コミを紹介させていただきました。

マウスピース矯正は、選ぶブランドによって費用や満足度が大きく変わります。後悔しないためには、料金だけでなく、通院頻度・サポート体制・治療の透明性といった要素も比較することが大切です。

参考:マウスピース矯正おすすめブランド13選|各社の料金・期間を徹底比較

お悩みや疑問がある方は、ぜひ新宿駅直結の専門クリニックにてお気軽にご相談ください。

まずはお気軽にご予約ください